Wer über jüdisches Leben in Deutschland kompetent berichten will, braucht ein solides Hintergrundwissen. Doch im Dschungel der Gebräuche, Funktionen und Organisationen ist es nicht einfach, den Überblick zu bewahren: Wie funktioniert eine jüdische Gemeinde? Wie definieren sich die unterschiedlichen Ausrichtungen des Judentums? Was bewegt die Gemeinden hierzulande?

Mit der Tagung „Jüdisches Leben in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart – was Journalistinnen und Journalisten wissen sollten“ vom 9. bis 11. Oktober 2015 wollten die politische Bildung/bpb und die Moses Mendelssohn Akademie/MMA Abhilfe schaffen. Der letzte Tag ist nun angebrochen. Die rund 20 Teilnehmer aus allen Ecken Deutschlands feierten gemeinsam mit MMA-Mitarbeiter Uri Faber den Schabbat, diskutierten mit Dr. Peter Fischer, Referent des Zentralrats der Juden, über Juden in der DDR, lauschten der Lesung vom „Jewish Voice from Germany“-Gründer Rafael Seligmann und folgten den Spuren der jüdischen Geschichte in Halberstadt. Um nur einige Punkte zu nennen – eine Menge Input. Und eine gute Möglichkeit, neben der Liebe zu fluffigem Challa-Brot neue Rezepte für den Redaktionsalltag zu entdecken.

In diesem Beitrag fassen wir ganz kompakt einige Tipps und Erkenntnisse für Lokaljournalisten zusammen. Und eine Bildergalerie zum Seminar und einen kleinen Ausschnitt aus der Lesung von Seligmann gibt’s auch noch – mobile journalism sei Dank.

Uri Faber erklärt, wie sich jüdische Tauchbäder zur Erlangung ritueller Reinheit, Mikwen genannt, entwickelt haben und genutzt wurden.

Die Gemeinde verstehen – mit welchem Verständnis Lokalredaktionen an Gemeinden herantreten und wo sie recherchieren können

Strukturen: Um zu funktionieren, brauchen jüdische Gemeinden traditionell eine Menge Institutionen und Personal – in Festanstellung. Darunter: Eine Mikwe – einTauchbecken zur rituellen Reinigung mit natürlichem Wasser, wie Quell- oder Regenwasser. Besonders gläubige Frauen wird es oft hierherziehen, nach jeder Menstruation steht einmal Untertauchen auf dem Plan. Weiterhin: Ein Friedhof, im eigenen Besitz, denn die Totenruhe soll bis zur Auferstehung der Toten garantiert werden können. An Personal braucht eine Gemeinde einen Kantor, einen Schlachter der koscheres Fleisch herstellen und prüfen kann, sowie einen Lehrer, denn das Lernen gehört fest zum jüdischen Selbstverständnis dazu. Ebenso wie ein Armenwesen: Die Beerdigungsbruderschaft unterstützt beispielsweise ärmere Gemeindemitglieder nicht nur bei der Beerdigung selbst, sondern auch finanziell. Nur den Rabbiner bzw. die Rabbinerin kann man sich theoretisch sparen. Für den Gottesdienst und das Lesen der Thora reichen auch zehn Männer, oder je nachdem wie egalitär die Gemeinde ist, auch zehn Männer und Frauen – doch Rabbiner werden von den Landesverbänden ganz gut gefördert, was mancherorts einen Rabbiner-Boom hervorrief.

Friedhöfe: Viele Städte haben einen jüdischen Friedhof. Da diese auf Dauer angelegt sind, sollte man sie nie in den Medien als ehemalige Friedhofe bezeichnen, da auch sehr alte noch ihre Funktion ausüben, sagte Faber. Weitere Facts:

- Der malerische barocke jüdische Friedhof ist ein Kind seiner Zeit – christliche aus der Periode sahen ähnlich aus

- Davidsterne waren bis zum 19. Jahrhundert eher unüblich auf Friedhöfen

- Auf den Grabsteinen lässt sich die gesellschaftliche Position und teilweise sogar der Werdegang der begrabenen Person ablesen, mit Abkürzungen und Symbolen verschlüsselt. Ein Experte könnte so die Geschichte einzelner begrabener Menschen aus der Region entziffern, was sich auch für den Lokalteil eignet

Finanzen: Ähnlich der Kirchensteuer gibt es im Judentum eine Kultussteuer, sowie einen Staatsvertrag. Zudem sind die Landesverbände wichtige Geldgeber.

Gemeinde ist nicht gleich Gemeinde: Auch das Judentum kennt verschiedene Ausrichtungen. Zu den Wichtigsten gehören u.a. orthodox, konservativ und reform, die sich grob gesagt von oben nach unten absteigend genau an die ursprünglichen Regeln halten oder etwa deutschsprachige Elemente eingebaut bzw. bestimmte Texte weggelassen haben. „Eine Reform-Gemeinde wird vielleicht keine Mikwe haben“, so Faber. Mehr nützliche Infos finden sich auch hier. Einzigartig für Deutschland sind „Einheitsgemeinden“, in denen alle Richtungen zusammenkommen – Grund dafür ist das Autonomiegesetz aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, das allen Juden vor Ort nur einer Gemeinde zuteilte und zur Mitgliedschaft zwangsverpflichtete – denn an der Mitgliedschaft in einer Gemeinde waren auch bestimmte Bürgerreche geknüpft. In der Praxis seien, so Faber, heute die meisten Gemeinden in Deutschland orthodox oder halten orthodoxe Gottesdienste ab. Dies habe den einfachen Grund, dass ein liberaler Jude ohne Probleme einen orthodoxen Gottesdienst besuchen könne, aber ein nach strengeren Regeln lebender orthodoxe Jude Probleme mit einem Reform-Gottedienst haben kann. Zudem bestehen die meisten Gemeinden in Deutschland überwiegend oder sogar annähernd vollständig aus Menschen, die Anfang der 1990er Jahre aus Osteuropa eingewandert sind.

Pluralisierung der Gemeinde: Im englischen Leo-Beck-College gebe es mittlerweile eine Männerquote. In New York werben Gemeinden mit einer dezidiert homosexuellen Zielgruppe. Dennoch sind viele Gemeinden patriarchalisch geprägt. Oft fragten die Seminarteilnehmer, welche Praktiken offiziell anerkannt werden. Die Antwort: „Alles und nichts“, so Fischer. Alle Gemeinden seien grundsätzlich autonom. Es gibt niemanden mit einer übergeordneten Autorität, der prüfen, beurteilen oder verbieten dürfe, wie die Religion gelebt wird.

Ein analytischer Blick in die Gemeinden des eigenen Verbreitungsgebiets lohnt sich also.

Die Vorträge fanden größtenteils in den Räumlichkeiten der Klaussynagoge statt. Eine aktive Gemeinde gibt es in Halberstadt seit dem NS-Regime nicht mehr.

Was die Gemeinden bewegt: Geschichten finden

Kontingentflüchtlinge: Viele jüdische Bürger aus Osteuropa konnten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland einwandern. So stieg die Zahl der Juden, die sich in Deutschland Gemeinden anschlossen, in den letzten 25 Jahren von unter 30.000 auf nun etwa über 100.000. Zudem wird angenommen, dass es weitere 100.000 Juden gibt, die sich keinen Gemeinden angeschlossen haben.

Nicht-anerkannte Rentenzeiten: Laut Dr. Peter Fischer ist es eines der größten Probleme, dass die Rentenzeiten dieser Bürger aus der ehemaligen Sowjetunion nicht anerkannt werden. „80% der Gemeindemitglieder leben deswegen in Armut. Ihre Zuwanderung ist keine Glücksgeschichte“. Seit 2003 sei das Zuwanderungsgesetz verschärft worden und etwa aus der Ukraine könnten Juden gerade nicht mehr so einfach zuwandern, was Fischer problematisierte.Die gleichmäßige Verteilung der Kontingentflüchtlinge nach dem Gießkannenprinzip habe laut Uri Faber auch dazu geführt, dass in vielen Städten nur eine Handvoll Juden ankamen. „Für die Integration war das ganz gut, aber wenn nur sechs Familien an einem Ort leben, kann keine jüdische Gemeinde entstehen.“ Vor allem, weil eine funktionierende Gemeinde, wie oben beschrieben, eine breite Infrastruktur, Personal und Geld benötige.

Spaltung der Gemeinden: Uri Faber glaubt, dass die rund 110 jüdischen Gemeinden, die es derzeit in Deutschland gebe, zurückgehen werden, da sie jeweils nur sehr klein sind. Seiner Einschätzung nach werden vor allem die Gemeinden überstehen, die sich stark ausdifferenziert haben und damit an die Identität ihrer Mitglieder appellieren. Frei nach dem Motto: Maßanfertigungen statt Einheitsbrei.

Schulen: Die vielen jüdischen Kindergärten und Schulen besuchen nicht nur Juden. Nicht-Juden zahlen meist jedoch das volle Scnulgeld, während Gemeindemitglieder nach Einkommen gestaffelt bezahlen. „Das ist eine gängige Praxis“, sagte Faber. Häufig werde an den Schulen darüber debattiert, ob sie noch jüdisch genug seien, gleichzeitig bliebe aber klar, dass Nicht-Juden einen wichtigen finanziellen Beitrag zu den Schulen leisten.

Ideen für eine angemessene Erinnerungskultur – welche Projekte Lokalredaktionen anstoßen, begleiten oder recherchieren können

Zeitzeugen-Skepsis: Uri Faber und Dan Bondy von der Jüdischen Gemeinde Duisburg waren sich einig: Zeitzeugen könne man heute nur noch schwer befragen, weil sie aufgrund ihres Alters viele Details durcheinanderbringen und damit die Glaubwürdigkeit der Gesamterzählung gefährden. Stattdessen sollte die Zeitung mehr alternative Projekte der Erinnerungskultur in den Vordergrund rücken.

Neue Modelle: Laut Prof. Dr. Julius Schoeps, der die MMA mit ins Leben rief, „ist die Erinnerungskultur ein Problem“, sie verlaufe immer nach denselben Mustern. Er stellte jedoch ein seiner Meinung nach gelungenes Projekt vor: Studentenwohnheime wurden nach Personen der deutsch-jüdischen Geschichte benannt, jeder Mieter bekam bei Einzug eine entsprechende Biografie geschenkt.

- Letzte Mauer der Halbstädter Barocksynagoge, die von der Stadt 1938 abgerissen wurde.

- Die Stadtführung durch das jüdische Halberstadt begann vor der Klaussynagoge,

- Die Vorträge fanden größtenteils in den Räumlichkeiten der Klaussynagoge statt. Eine aktive Gemeinde gibt es in Halberstadt seit dem NS-Regime nicht mehr.

- Stadtführung durch das jüdische Halberstadt: Das Cafe erinnert an die jüdische Unternehmerfamilie „Hirsch“, die mit Metall handelte.

- Gegenüber dieser Mauer wohnte Anfang des 20. Jahrhunderts die jüdische Familie Winter, an deren Leben auf einer Gedenktafel erinnert wird.

- Jutta Dick, Leiterin der Moses Mendelssohn Akademie Halberstadt, erklärt das Shoa-Denkmal. Die jüdischen Einwohner der Stadt wurden dort, vor dem Einwohnermeldeamt öffentlich deportiert.

- Philip Volkmann-Schluck von der Botschafts des Staates Israel spricht über das Bild von Israel in den deutschen Medien.

- Geselliges Beisammensein bei der gemeinsamen Begrüßung des Schabbat am Freitagabend.

- Vortrag und Lesung von Rafael Seligmann, dem Herausgeber der Jewish Voice From Germany.

- Fenster der Klaussynagoge in Halberstadt,

- Halberstadts Stadtbild ist von Fachwerk geprägt.

- Im Bereich der Peterstreppe waren auch jüdische Märkte angesiedelt.

- Auf dem Domplatz von Halberstadt, hier vor der Kirche St. Martini. Die urban legend besagt, der eine Turm sei deswegen höher als der andere, weil die Stadt eine Turmwache einsparen wollte.

- Uri Faber erklärt die Ursprünge des Schabbat.

- Gespanntes Zuhören im Seminarraum.

- Decke in der Klaussynagoge.

- Der Händler Berend Lehmann aus Halberstadt wurde Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts zu einer wohlhabenden, einflussreichen Persönlichkeit.

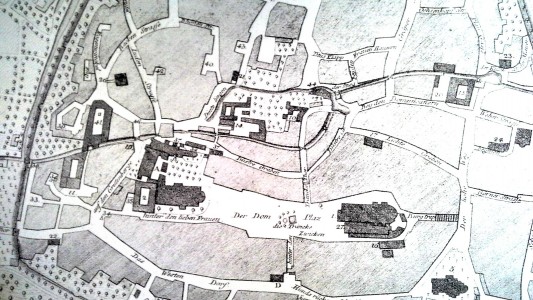

- Halberstadt um 1720. Rechts oben ist die Lage der Synagogen eingezeichnet.

- Uri Faber erklärt, wie sich jüdische Tauchbäder zur Erlangung ritueller Reinheit, Mikwen genannt, entwickelt haben und genutzt wurden.

- Bilder von jüdischen Familien aus Halberstadt im Berend Lehmann Museum.

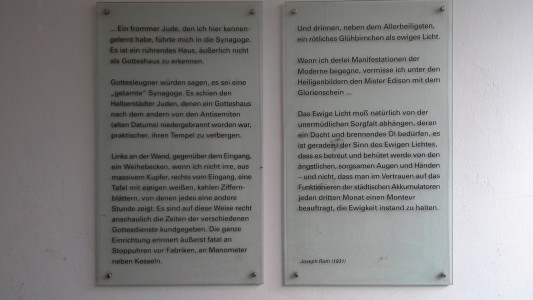

- Urteil des Journalisten Joseph Roth über elektrisches Licht in Synagogen.

- Uri Faber zelebriert die Hawdala, das Ende des Schabbats, DIese Hawdala-Kerze ist ein wichtiges Utensil für den Lichtsegen.

- Dr, Peter Fischer spricht über Juden in der DDR.

- Kunst-Automat in Halberstadt.

- Die Wegweiser zeigen: Halberstadt hat viel zu bieten.

Identitäten und historischer Hintergrund: Fragen, die es sich in der Region zu stellen lohnt

Juden in der DDR: Laut Fischer zeigten sich ein Bestreben zur Emanzipation des Judentums „den faschistischen Eigenheiten der DDR gegenüber“ besonders Mitte der Achtziger Jahre. Der Staat hat darauf jedoch auch reagiert. Als Fischer beispielsweise zugewanderten Juden Zettel mit der Bitte, sich bei der Gemeinde registrieren zu lassen aushändigte, „wurde mir unterstellt, dass ich mich als Reichssippenenamt [wie im Nationalsozialismus] betätige und den Leuten eine jüdische Identität zuweise.“

Erinnerungskultur in der DDR: Zu der Aufarbeitung der Shoa sagte er, dass viel über das Thema gesprochen, ihre Dimensionen und Bedeutung aber von vielen Menschen im Innern nicht angenommen wurde. „Eine Minderheit hat ihre antifaschistische Gesinnung auf die Mehrheit übertragen, und die hat dann so getan als ob es stimmt.“ Mehr sagte er dazu in einem Interview, das auch auf bpb.de erschien

Jüdische Identität: Schoeps zechnete hingegen die Stationen der jüdischen Identitätsentwickliung nach: So definierten sich europäische Juden vor einigen Jahrhunderten vor allem als von Gott ausgewähltes Volk, „Nicht-Juden galten als Götzenanbieter, als unrein und unbeschnitten“. Im 18. Jahrhundert dann traten die anderen Identitäten in den Vordergrund, die Leute hätten sich etwa zunehmend als Deutsche verstanden, es kam zu „Entfremdungsprozessen entlang der Generationslinie“. Besonders Moses Mendelsson habe gezeigt, dass traditionelles Judentum und Aufklärung und deutsche Kultur vereinbar seien. Die religiöse Orientierung sei im Laufe der Jahre immer weiter zurückgetreten. Erst der Holocaust sowie der verdichtete Antisemitismus hätten dazu geführt, dass sich diese Menschen wieder verstärkt als Juden wahrnahmen – auch heute noch gründe die Identität vieler Juden auf einer im Kern negativen Erfahrung. „Ich bin fest davon überzeugt, gäbe es den Antisemitismus nicht, gäbe die Shoa nicht, würden wir das Judentum genauso wie den Protestantismus und den Katholizismus in einer Phase der Säkularisierung erleben“.

Philip Volkmann-Schluck von der Botschafts des Staates Israel spricht über das Bild von Israel in den deutschen Medien.

Israel und Judentum in der Berichterstattung und im Meinungsbild

Qualität vor Quantität: Fischer und Schoeps sehen weniger ein Problem mit der Anzahl jüdischer Themen, als mit deren Qualität. So bemängelt Schoeps, bei Bildern aus Israel „besteht die Zivilbevölkerung immer aus ultraorthodoxen Frommen“. Wichtig sei es, ausgewogen zu berichten und reale Vielfalt auch wiederzuspiegeln.

Auf Perspektiven achten: Philip Volkmann-Schluck aus der Pressestelle der israelischen Botschaft in Deutschland brachte Beispiele mit, die das Bewusstsein für eine verzerrende Berichterstattung schärfen. So zeigte er eine Überschrift von Spiegel Online – „Israel erwidert trotz neuer Waffenruhe Beschuss aus Gaza“ – die Israel sprachlich als Initiator des Beschusses darstellt, obwohl die Waffenruhe schon offensichtlich durch den vorherigen Beschuss aus Gaza gebrochen wurde. Zudem zeigte er ein Bild, das vom Stern doppelseitig gedruckt worden sei, und durch einen ungünstigen Bildausschnitt einen falschen Kontext suggerierte: Auf dem Bild ist zu sehen, wie ein israelischer Soldat mit Waffe einen Jungen mit gebrochenem Arm fest zu Boden drückt. Andere Fotos aus der Serie, die der Stern jedoch nicht mit abgedruckt hat, zeigen, wie Frauen gleichzeitig an dem Soldaten zerren und eine von ihnen in seine Hand beißt. Die israelische Botschaft spielte die Beschwerde an Media. Auch bei Kriegsbildern müsse man sich bemühen, die Quellen genau zu überprüfen. So hätten einige der vermeintlichen Bilder aus dem Gazakrieg 2014 aus Syrien gestammt, sagte Volkmann-Schluck.

Israel-Bild: Volkmann-Schluck verwies auf eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung, die zeigte, dass nur 36 Prozent der Deutschen ein gutes Bild von Israel hätten. Lokaljournalisten könnten solche Umfragen selbst durchführen bzw. ihnen auf den Grund gehem.

Social-Media-Strategie entwickeln: In der Diskussion zwischen den Teilnehmern wurde klar, dass Haltung und Strategien auch in den sozialen Medien gefragt sind. „Die Leute haben heute viel weniger Hemmungen zu ihren Hassbriefen zu stehen, sie sind radikaler geworden“, sagte eine Teilnehmerin. Eine andere hielt fest: „Sobald es verletzend wird, der Holocaust geleugnet wird, oder etwa Verdächtigungen über Flüchtlinge angestellt werden, ist Schluss“.

Schluss ist nun auch mit diesem Beitrag, Weitere nützliche Informationen zu dem Thema „jüdisches Leben in Deutschland“ bietet etwa die entsprechende „Informationen zur politischen Bildung“ der bpb, oder auch die Seite chotzen.de über den Lebensweg der gleichnamigen jüdischen Familie.

Wer es bis hierher geschafft hat, wird aber noch mit einem zweiminütigen Ausschnitt von Dr.Rafael Seligmann aus seiner Autobiografie belohnt:

Schöner Artikel. Leider kann ich diese Studie von Bertelsmann-Stiftung nicht ganz nachvollziehen. In der Studie wird gesagt, das vorwiegend junge Leute befragt wurden zwischen 1991 und 2007. Es würden nur 36% ein gutes Bild auf Israel haben.

Ich kenne viele Leute aus dem alter und alle haben ein positives Bild auf Israel. Jedoch haben da nicht die Juden dazu beigetragen, sondern die damalige Verfilmung „Eis am Stil“ einer Deutsch – Israelischen zusammenarbeit in den 70er Jahren. Seitdem wird zumindest in dieser Altersklasse nur positiv von Israel gesprochen, warum auch nicht? Es ist mir ein Rätsel welche Personen diese Stiftung befragt haben, soganz leuchtet mir das nicht ein und ist völlig unlogisch für mich.