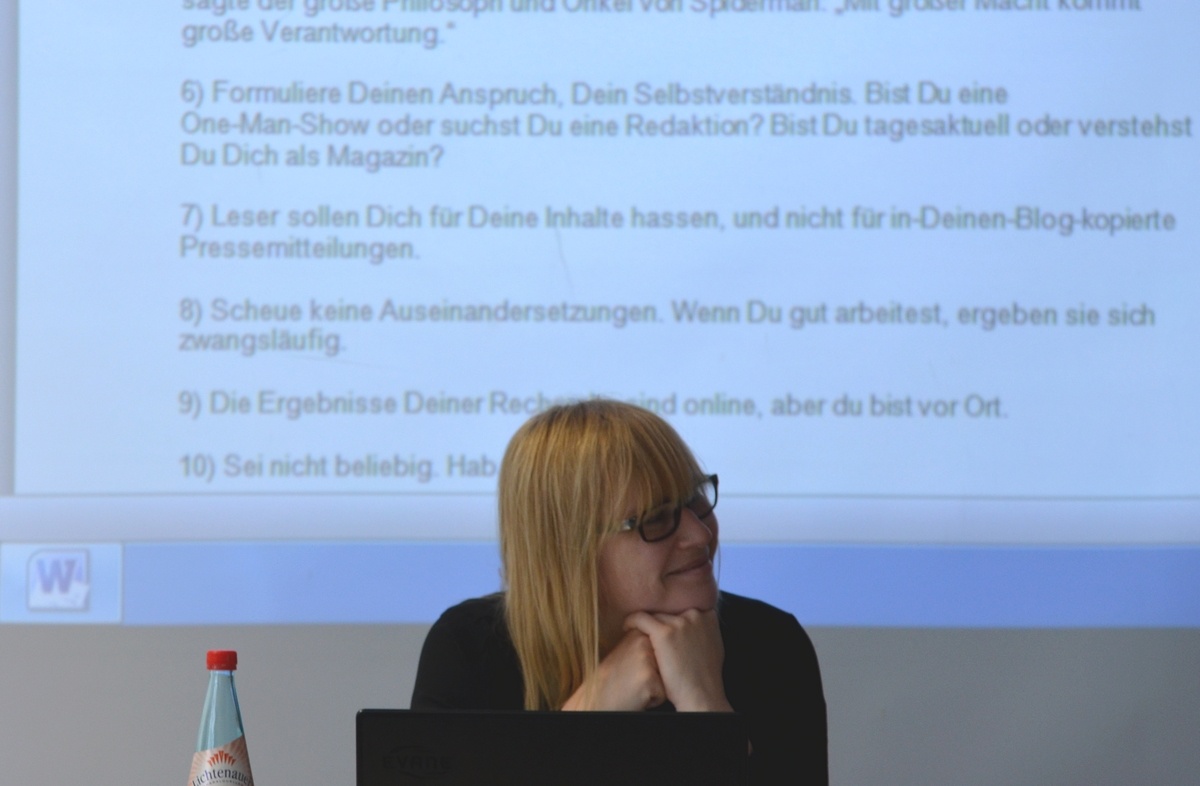

Auf den 11. Tutzinger Radiotagen steht der Inhalt im Fokus.

Smartphones, Autoradio, personalisiertes Hören – die Technologie ändert das Radiohören – „und das wird wiederum zu einer intensiven Diskussion über Inhalte führen“, sagt Bertold L. Flöper. Der Leiter des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung eröffnet mit Michael Schröder, Leiter der Akademie für politische Bildung Tutzing, die 11. Tutzinger Radiotage „Recherchieren – erzählen – teilen“.

In Tutzing wird es in den kommenden zwei Tagen neben den veränderten Hörgewohnheiten und technologischen Entwicklungen vor allem um die Inhalte gehen, die laut Flöper bestimmend für die Relevanz des Radiosenders bzw. das jeweilige Programm sein werden. „Neben einem spannenden Storytelling oder die Teilbarkeit in den sozialen Netzwerken scheint im Kampf um die Aufmerksamkeit die Glaubwürdigkeit eine ganz besondere Rolle zu spielen“, sagt Flöper. Polarisierende Diskussionen über die Ukraine-Krise oder die Reaktionen auf den Germanwings-Absturz hätten gezeigt, dass sich Bürger aktiv in die Berichterstattung einklinken.

Trotz heftiger Diskussionen soll das Radio laut Umfragen noch immer das Vertrauensmedium Nummer 1 bei den Deutschen und bei vielen anderen Europäern sein. „Wie aber kann dieses Potential genutzt und weiter ausgebaut werden?“, fragt Flöper in den vollbesetzten Saal, wo von der Volontärin eines kleinen Privatradios bis hin zum Deutschlandradio-Kulturchef Radiomacherinnen und Radiomacher unterschiedlichster Couleur vereint sind. Die Frage nehmen die Teilnehmenden mit in die Workshops, die sich die Recherche, das Erzählen und das Teilen als Schwerpunkte vorgenommen haben.

Glaubwürdigkeit darf nicht verspielt werden

Auch Christian Vogg, Radiochef der European Boradcasting Union (EBU), der den anschließenden Eröffnungsvortrag hält, betont die Stärke „Glaubwürdigkeit“ des Radios: Eine Stärke, die man nicht verspielen dürfe. Vogg spricht in seinem Vortrag zum Radio im Wettbewerb der neuen Medienwelt drei Herausforderungen des Radios an: Die Jugend höre kaum mehr Radio, das Radiohören funktioniere via Smartphones anders und auch die Weiterentwicklungen in der Autobranche stellen die Radiosender vor Herausforderungen: „Die Apples und Googles dieser Welt sind massiv in den Autos drin – sie interessieren sich aber nicht für das freie Radio. Die wollen Geld machen“, erläutert Vogg.

Gerade am Beispiel der Autobranche könne man gut festmachen, in welche Richtung sich das Radio bewegen würde – laut Vogg in Richtung Hybridität: Der EBU-Radiochef führt das Beispiel an, dass die Bildschirme in den Autos immer größer werden – hört der Nutzer den Livestream eines Radios, könne er beispielsweise mit einem Knopfdruck Zusatzmaterial zu dem gerade besprochenen Thema anhören. „Content ist nach wie vor King“, ist sich Vogg sicher.

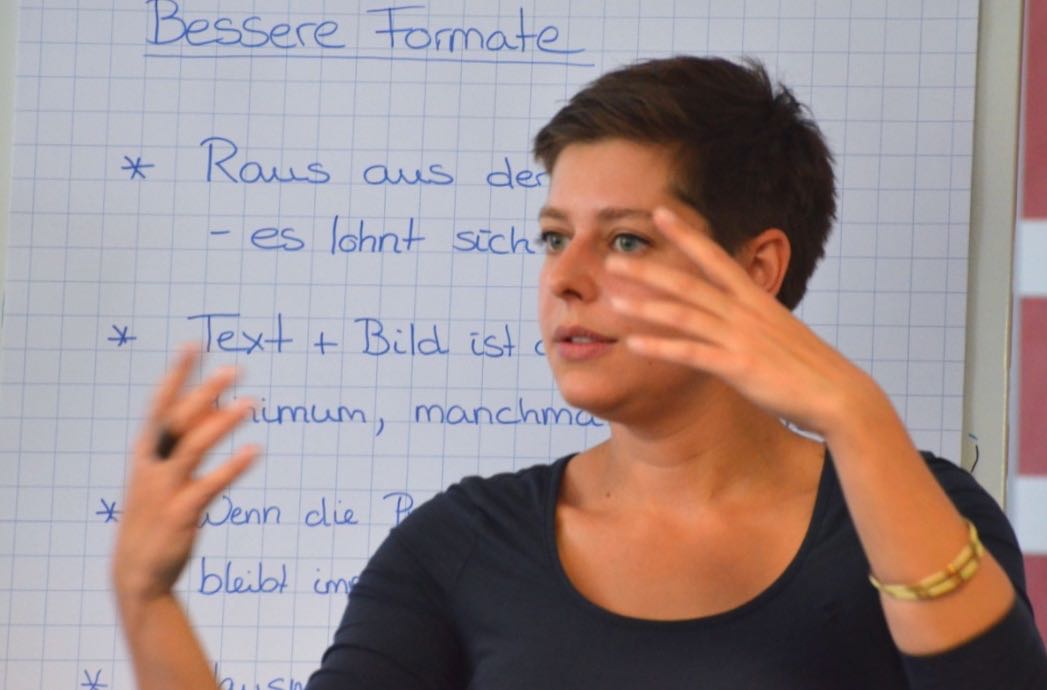

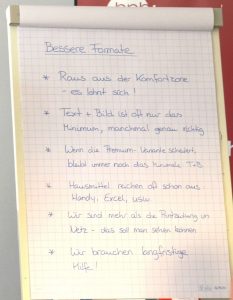

Für „Content“ begleitend zu den Tutzinger Radiotagen sorgen übrigens fünf Nachwuchsjournalistinnen und ein Nachwuchsjournalist, die aus ganz Deutschland angereist sind. Ihre Beiträge zum Lesen, nachlauschen und anschauen finden Sie auf: radiotage.wasmitmedien.de/2015