Ihre ganz spezielle Wahlurne zur Europawahl 2014 füllte diese Arbeitsgruppe prall mit Themenideen. Foto: Dudeck

Mit lokal heruntergebrochenen EU-Themen will die Arbeitsgruppe Europawahl 2014 Interesse wecken und Wissen vermitteln. Als ein Seminarergebnis der Redaktionskonferenz „Europa lokal“ lieferte sie konkrete Ideen samt Umsetzung und Recherchequellen. Hier der Baukastenfür den redaktionellen Alltag:

Pflicht:

1. Wen und welches Programm wähle ich?

* U = Umsetzung

* Q = Quelle

* Z = Zeitplan: Beginn der Recherche

Wie und warum wird man Kandidat?

U*: Nachricht über Prozess der Aufstellung, Interview mit Kandidaten

Q*: Parteien

Z*: Nominierungsphase

Regionale EU-Abgeordnete: Ergebnisse der vergangenen Legislaturperiode und Vorhaben für die neue

U: nachrichtliche Aufzählung

Q: Vote watch, Abgeordneten watch, EU Parlament, Parteien, eigene

Kommunalverwaltung

Z: ca. 2 Wochen vor Wahl

Redaktionsgespräch mit regionalen MdEPs

U: Interview

Q: Abgeordnetenbüros

Z: mind. ½ Jahr vor Wahl

Kandidatenportraits

U: Feature, Interview, Homestory, Tabelle, Fotos

Q: Abgeordnetenbüros, persönliche Kontakte, Parteien, Pressearchiv, Facebook, Twitter, drehscheibe

Z: 3 Monate vorher

Parteiprogramme

U: Themenseite, Serie,Bürgerbefragung (für Radio)

Q: Parteien

Z: zeitnah nach Veröffentlichung aller Programme

Alle MdPE-Kandidaten gleiche Fragen

U: Streitgespräch, Interview, Tabelle, Twitter

Q: Abgeordnetenbüros, persönliche Kontakte, Parteien, Pressearchiv, Facebook, Twitter

Z: 3 Monate vorher

Abgeordnete in Brüssel besuchen und portraitieren

U: Feature, Interview, Homestory, Tabelle, Fotos

Q: Abgeordnetenbüro

Z: mind. ½ Jahr vorher

2. Und was und wie wird gewählt?

Wahlverfahren erklären

U: Infografik, Nachrichtentext, Tabelle

Q: Wahlleiter, Bundeszentrale für politische Bildung, dpa

Z: 2 Wochen vorher

EU-Struktur und Institutionen erklären / Was ist neu?

U: Infografik, Nachrichtentext, Tabelle

Q: EU-Institutionen, Politikwissenschaftler, Bundeszentrale für politische Bildung, dpa

Z: 2 Wochen vorher

Infos zu Fraktionen im EU-Parlament / Binnenverhältnis – Unterschied Bundestag

U: Infografik, Interview mit ehemaligem Abgeordnetem

Q: ehmalige Abgeordnete, Pressearchiv, Pressesprecher Fraktionen, Fraktionsvorsitzende, Fraktionsgeschäftsführer

Z: 2 Wochen vorher

Rolle und Macht des Parlaments

U: Interview Politikwissenschaftler

Q: persönliche Kontakte, Uni vor Ort, Bundeszentrale für politische Bildung

Z: 2 Wochen

EU-Sprech

U: Kurze Erklärtexte , ABC, Lexikon, Serie

Q: Bundeszentrale für politische Bildung, Brüssel-Korrespondenten, drehscheibe

Z: z.B. ABC – 26 Tage vor Wahl

Kür:

Was bedeutet die EU konkret vor Ort?

1. Tagesablauf: Wo ist EU drin?

Artikel in der Ich-Persepektive: Europa und ich – ein Selbstversuch

24-Stunden-Story vom morgendlichen Frühstücksbrot mit irischer Butter bis zum abendlichen Glas Rotwein – europäische Produkte, europäische Dienstleistungen (z.B. Busfahren); mit dem Auto aus einem anderen EU-Land,

Schwimmbad (hat 5 Millionen Euro gekostet, deshalb musste es EU-weit ausgeschrieben werden), Straßenlaternen, Gentechnik im Essen.

Spielzeug (Spielzeugrichtlinie, Verbraucherschutz); mittags beim Griechen essen gehen; Termin bei der Stadt München (Toilettenpapier europaweit ausgeschrieben).

Abends ein Glas französischen und italienischen Rotwein und dann ab ins Ikea-Bett mit dänischen Daunen. Zwischendurch noch jemanden in Europa anrufen und weniger Roaminggebühren bezahlen als bisher.

Informationsquellen:

www.eu-richtlininen-online.de

www.europa.eu

www.euractiv.de

www.eurogeopgraphics.org

2. 1914-2014 : Europa als Friedensprojekt darstellen

100 Jahre zwischen Weltkrieg und europäischer Union?

Gespräch mit einem Historiker

Zeitungsarchiv

Wie wurde damals über den Nachbarn geschrieben, wie wird heute darüber geschrieben?

Austausch mit Zeitungsredaktionen in Nachbarregionen und Partnerstädten: was stand damals bei ihnen in der Zeitung?

Gespräch mit Oma und Oma: Wie habt ihr das Verhältnis zum Nachbar erlebt?

3. Streitgespräch zwischen einem überzeugten Europäer und einem Euroskeptiker: Ist es nicht gut, dass die Grenzen gefallen sind? oder Scheiß-EU. Motto: Alle motzen, aber nur am Stammtisch. Kommt zu uns und diskutiert an unserem Stammtisch

Einladung zum Redaktionsstammtisch: EU-Abgeordneter und Leser; Live-Stream

Pro und Kontra der Redaktion

4. Szenario: Was wäre, wenn die EU nicht mehr da wäre – von heute auf morgen?

Verschiedene Personen aus verschiedenen Lebensbereichen danach befragen:

Kulturschaffende, zum Beispiel Euro-Classic-Festival

Politiker (Abgeordneter, Landrat, AfD-Vertreter)

Wirtschaft (IHK, Handwerkskammer, Unternehmer)

Landwirtschaft (Bauernverband)

Jugendliche (Kreisjugendring)

Sportler (Trainer von Mannschaften mit vielen EU-Sportlern)

Tourismus

Arbeitsagentur

Medizin und Pflege

5. Präsentation von Unternehmen mit Niederlassungen in EU-Ländern:

Statistik: wieviele sind im Ausland aktiv?

Ein Firmenporträt beispielhaft

Kontakte über IHK

6. Europa zuhause: Multinationale Familien und die Bürokratie

Skurrile bürokratische Hürden; was fürs Herz (eine europäische Liebe, die seit 30 Jahren hält)

Recherche-Instrument Facebook

7. Warum gehst du wählen? Oder warum nicht?

Straßenumfrage unter Bürgern/Erstwählern?

8. Porträts von und Interviews mit Erasmus-Studenten?

Kontakte über die jeweilige Hochschule oder akademisches Auslandsamt

z. B. Ein Deutscher in Estland, ein Este in Deutschland

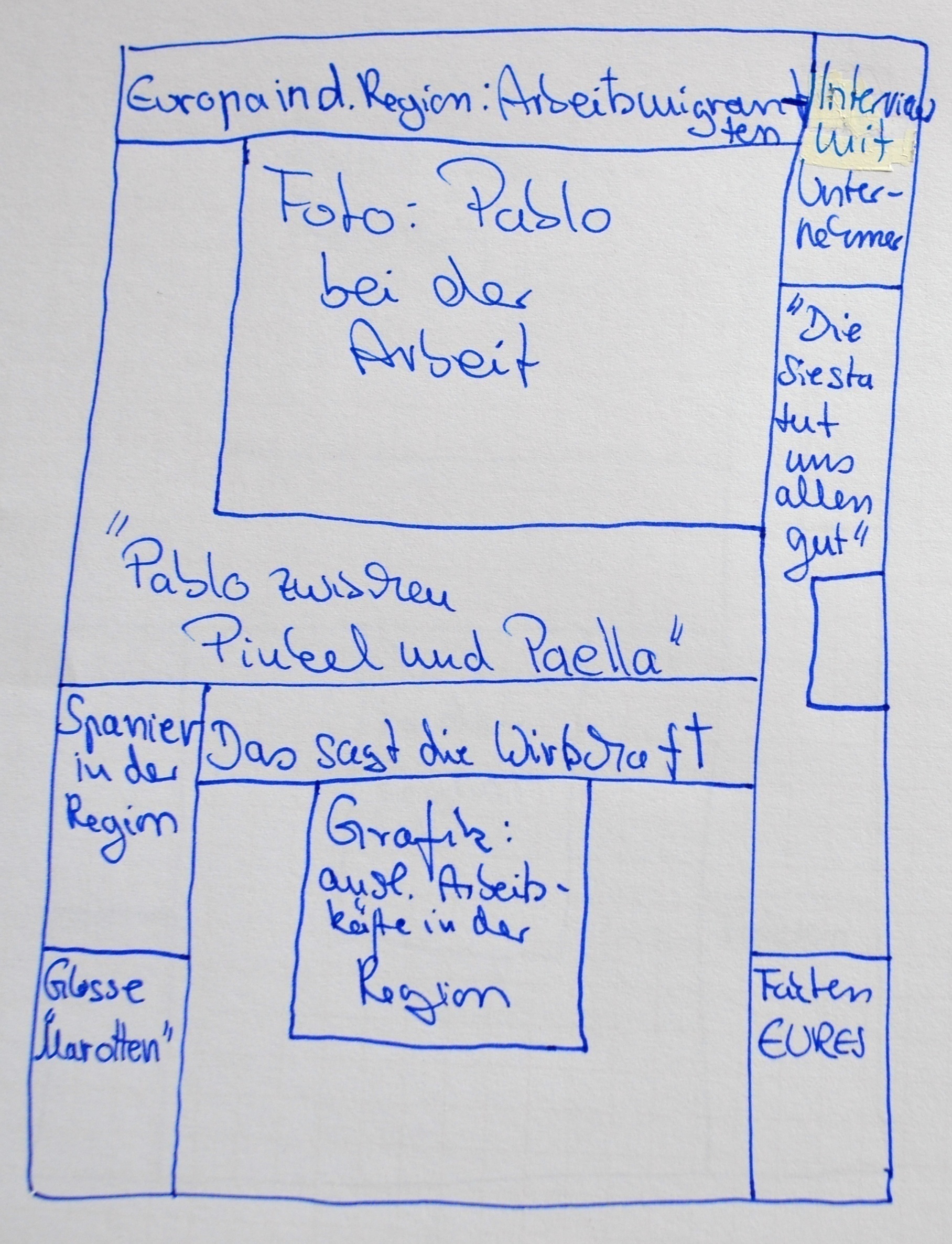

9. Arbeitskräfte aus der EU und in der EU

Azubi aus Frankreich, Erntehelfer aus Polen

Der Norddeutsche, der im Winter

10. 28 Länder, 28 Gesichter: Bürger aus allen EU-Mitgliedsländern vorstellen

Liste vom Einwohnermeldeamt

Landesfahnen ausschneiden mit Gewinnspiel; Gewinne: jeweils aus einem Land

Kochrezepten

Kurzvariante: Europa ist für mich…

11. Wie profitiert die Stadt/Landkreis/Region? Stichwort Fördergelder; wohin fließt die EU-Kohle vor Ort

Landesverwaltung, örtliche Verwaltung, EU-Abgeordneter

Und: hat es was gebracht? Bund der Steuerzahler; Klangschalenwaldweg

12. EU-Partnerstädte, Partner-Regionen

Leute der ersten Stunde befragen

13. Blick von außen auf die EU

Nicht-EU-Ausländer, z.B. Austauschschüler, -studenten

14. 28 Korrespondenten-Berichte

15. Jugendliche und Europa: Umfrage: Was ist für dich Europa? Auch: EU als Generationenfrage Alt vs. Jung